開辟新加坡林厝港,籌款支援祖國抗日 梁后宙一門忠義三十五殤

開辟新加坡林厝港,籌款支援祖國抗日,一家慘遭日軍報復,梁后宙——

一門忠義三十五殤

梁后宙

在南安翔云鎮翔云村的忠義祠內,一方“一門忠義”匾額靜靜懸掛。匾額之下,《忠烈梁氏三十五人墓志銘》鐫刻于大理石上,一段跨越南洋與故土的忠烈往事緩緩鋪展,訴說著梁后宙家族為抗日救國所付出的沉重代價與崇高氣節。

抗戰時期,祖籍南安市翔云鎮翔云村的新加坡知名僑領梁后宙積極籌款支援祖國抗日。日本侵略東南亞期間,他還組織新加坡華僑抗日守備軍協助英軍守御。因支持抗日活動,梁后宙一家35人遭日寇殺戮。

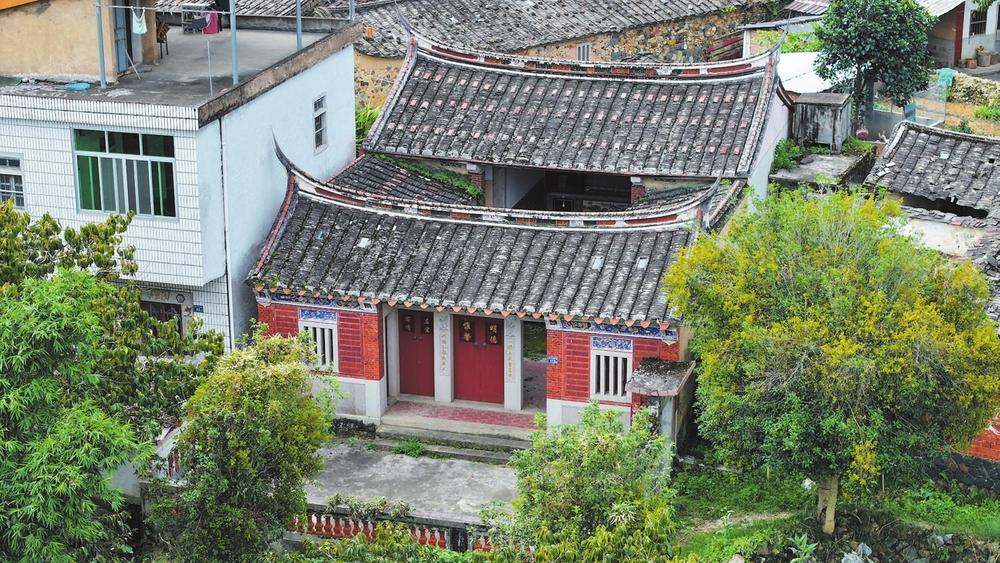

梁后宙故居位于翔云鎮翔云村。

積極籌款支援祖國抗日

梁后宙又名梁宙,清光緒十年(1884)生于南安翔云,13歲隨親友前往新加坡,在新、馬等地做小工、車站工頭、橡膠園總巡。

1914年,應英籍建筑商聘請,梁后宙到新加坡林厝港開墾800英畝荒山。后來,他又受波斯商人和英國商人之托,在同一區域開發荒地1100英畝。其間,他帶領800名工人辛勤開墾,建房屋、開公路、造碼頭、筑海堤,昔日荒蕪的土地,在他們的汗水澆灌下逐漸煥發生機。20世紀20年代,他又購置、租用260英畝土地,辟為椰子、菠蘿種植園,建禽畜養殖場,發展漁業,開辦南和號和通和號糧油食雜日用百貨商店,設立建筑公司,成為新加坡西北部富甲一方的富商。

參與籌建南安會館、協助募集林厝港公路建筑基金、捐獻5英畝土地創辦啟化學校、提倡創辦產科醫院……此后,梁后宙持續開展一系列公益項目,荒蕪的林厝港也逐漸發展成擁有10萬人口的繁榮鎮區。為褒獎他的功績,英國殖民當局將當地長達3英里半的道路和一條支路分別命為“梁宙路”“梁宙巷”。

1937年抗戰全面爆發,梁后宙積極支持祖國的抗日戰爭。在陳嘉庚成立南洋華僑籌賑祖國難民總會時,梁后宙率先響應,牽頭組建武吉班社區支會,奔走于僑胞之間募集款項支援祖國抗戰。作為中國三民主義青年團海外團務計劃委員會兼新加坡直屬區團主任,梁后宙還在新加坡南和村的椰林中秘密架設電臺,架起與重慶抗日后方的聯絡橋梁,為傳遞情報、協調僑界支援殫精竭慮。

1941年12月7日,日本偷襲珍珠港,并展開對東南亞的侵略。不到2個月,日軍便占領馬來半島,新加坡各地打響保衛戰。此時,梁后宙發動青年華僑組織華僑抗日守備軍,打擊入侵的日軍。英屬澳洲軍隊在南馬芝園丘與日寇展開激戰,得到梁后宙領導的抗日守備軍大力支持,給進犯的日軍迎頭痛擊,使其遭受慘重損失。

一家35人被日軍殺害

南馬芝園丘激戰讓日軍對梁后宙恨之入骨,誓言報復。

鑒于時局非常嚴峻,梁后宙在新加坡淪陷前幾天,帶著他的四子梁四箴撤離新加坡,取道印度飛往重慶,最后回到家鄉南安翔云。留在新加坡的家眷則搬遷安置在武吉知馬的一棟建有兩層地下防空壕的洋樓,原以為依靠這棟有防空設施的洋樓能夠安全避險,不料整個家族幾乎全部在此命喪黃泉。

1942年2月14日,即農歷除夕的下午,就在梁家男女老少吃過團圓飯后,3輛大卡車載著滿滿的日軍把這棟洋樓團團圍住,破門而入,瘋狂砍殺梁氏全家。據忠義祠的《忠烈梁氏三十五人墓志銘》列出,梁后宙的母親、妻子、兒子、女兒、兒媳、孫子、孫女及重孫女,一門五代35人慘遭殺戮。屠刀之下,只有三子梁天助、六子梁亞六事后經搶救劫后余生,梁后宙的長孫梁添福因不在家僥幸躲過一劫。

新加坡光復后,梁后宙返回新加坡。他厚葬死難親人并投身重建家園。同時,他還心系桑梓,為家鄉捐建校舍、創辦運輸公司。晚年的梁后宙更擁護新生的人民政權,以華僑代表身份參與翔云區解放委員會工作。

為表彰其全家為民族大義付出的犧牲,抗戰勝利后,南京國民政府特頒“一門忠義”褒匾、授予梁后宙“勝利勛章”,賜建“忠義祠”入祀,并為其家人殉難者撰書《忠烈梁氏三十五人墓志銘》。1953年,英國女王伊麗莎白二世亦頒授O.B.E勛章,肯定他對新加坡社會與反法西斯戰爭的貢獻。

1975年,92歲的梁后宙在新加坡辭世,身后留下的不僅是拓荒興邦的功業,更有“一門忠義”的精神豐碑。在南安翔云鎮翔云村的忠義祠內,“一門忠義”匾額與《忠烈梁氏三十五人墓志銘》吸引著無數人前來瞻仰,每一位駐足于此的人,都能從文字間感受到那份跨越時空的家國情懷與忠義氣節……(記者 傅雅蘭 黃奕群 文/圖)

- 相關閱讀:

-

即日起至9月30日 南安征集2026年為民辦實事項目建議2025-08-28全國縣域高質量發展百強名單發布 南安位列第25位2025-08-28?一個產業 共富一方丨南安溪美:土地流轉“轉”出新天地 三產融合“融”出共富路2025-08-26

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 國家發展改革委將多措并舉支持企業深度參與“人工智能

2025-10-06 08:29 - 再創歷史新高!國慶中秋假期前半程交通出行人數約12.4

2025-10-06 08:28 - 準備觀賞!今年中秋滿月是一輪“超級月亮”

2025-10-06 08:28 - 美國聯邦法官阻止特朗普向波特蘭部署國民警衛隊

2025-10-06 08:27 - 白宮:特朗普決定向芝加哥部署國民警衛隊

2025-10-06 08:27 - 今年以來公安機關偵辦侵犯知識產權和制售偽劣商品犯罪

2025-10-06 08:26 - 把法庭設在田間地頭 最高法案例展現涉農糾紛多元化解

2025-10-06 08:26

- 國家發展改革委將多措并舉支持企業深度參與“人工智能

- 猜你喜歡:

-

第八屆石獅市政協常委會第十八次會議召開2025-09-30晉江東石鎮敬老院曾菊英擬獲全國敬老愛老助老模范人物表彰2025-09-24茶香繞古城!泉州“茶感集”解鎖假日慢生活2025-10-06

-

評論(開辟新加坡林厝港,籌款支援祖國抗日 梁后宙一門忠義三十五殤 )已有0條評論