知天而作 智慧氣象賦能茶產業高質量發展

“9月熱力條件適宜茶芽萌發,但局部強對流天氣頻發,須重點防范雷雨大風……”近日,縣氣象局首期《秋茶生產氣象服務專報》準時送達全縣茶企茶農手中,精準的天氣趨勢、細致的農事建議,為即將到來的秋茶“黃金采摘期”系上“安全帶”。

作為著名產茶大縣,安溪鐵觀音的品質與氣候息息相關——從萌芽到采制,溫度、濕度、光照的細微波動都可能影響香氣與滋味。近年來,縣氣象局緊扣“茶產業高質量發展”主線,構建“監測-預報-服務”全鏈條智慧氣象體系,推動茶農從“看天吃飯”轉向“知天而作”,將氣候優勢真正轉化為實實在在的產業紅利。

茶園氣象監測點分布

精準做茶

從“經驗化”到“數據化”

“春水秋香”,一年之中最香的安溪鐵觀音,除了精湛的制茶工藝,茶農還要寄望蒼天的恩賜。采制階段的氣候狀況,是決定秋茶品質的關鍵。

在大寶峰茶莊園,一套由縣氣象局設立的多要素茶園小氣候綜合監測站,正24小時“站崗”——電子屏上,溫度、濕度、降水量、光合有效輻射等數據動態更新,為茶園管理提供“實時氣象賬本”。

每天,大寶峰茶莊園負責人楊江根都會查看屏幕上的氣象數據。“過去只能憑經驗觀察云色、風向、濕度來安排采摘與制作。有時遇到忽晴忽雨的天氣,常常錯過最佳采摘期。”楊江根輕點屏幕調閱歷史數據,“現在有了這套茶園小氣候站,氣象數據實時更新,采多少、何時晾青,全靠數據說話,再也不用‘賭天氣’。”

大寶峰茶莊園氣象綜合監測站

這份“數據安全感”,曾在關鍵時刻幫茶農躲過損失。2022年春茶季,安溪縣遭遇持續性降雨,恰逢春茶上市關鍵節點。縣氣象局依托區域自動氣象站實時數據,結合數值天氣預報模型,提前發布茶葉氣象服務專題報告。不僅明確降雨起止時間、累計雨量,更給出“提前嫩采”的具體建議。“光我們合作社就減少損失100多萬元。”老固茶葉專業合作社負責人陳兩固記憶猶新。

從“應急預警減損”,到“常態化精準指導”,背后是安溪縣氣象工作的服務升級——從“值班型”轉向“研究型”,用新技術破解“靠天吃飯”難題。縣氣象局氣象臺臺長李錦梁介紹,針對茶園精細化管理需求,安溪縣已在650-1100米海拔的茶葉核心區,科學布局18套茶園小氣候站,精準捕捉不同海拔的溫度、濕度、降水量、光合有效輻射及土壤墑情等關鍵氣象要素,為分層種植、差異化管護提供數據支撐。

與此同時,縣氣象局整合物候觀測園、18個茶葉實景監控系統和衛星遙感技術,構建“地面+空中+實景”的立體監測網絡,輔助茶企、茶農開展全域化、精準化的田間管理,為廣大公眾、各行各業提供更加精細化、專業化、多樣化的服務。

如今,安溪縣的氣象服務不再只是“提醒陰晴冷暖”,而是利用人工智能、移動通信、物聯網等新一代信息技術,為“知天而作”搭建堅實的科技底座。

釋放紅利

從“種好茶”到“賣好價”

智慧氣象的賦能,正讓越來越多安溪茶農嘗到“氣候紅利”的甜頭,劉金龍便是其中之一。

走進劉金龍的茶園,飽滿的芽頭正預示著秋茶的豐收。“今年能有這好長勢,關鍵在于日常管護,全跟著氣候走。”他俯身查看茶芽,同時打開氣象服務小程序,“從秋茶萌芽開始,什么時候該補肥、什么時候要防澇,小程序都標得清清楚楚,不用像以前那樣‘瞎琢磨’。”

氣象服務的價值,不僅幫助茶農“種得好”,更在于為茶葉品質“背書”,助力茶葉“賣得好”。近年來,安溪縣以提升茶葉品質和打造品牌建設為切入點,在全省率先開展茶葉氣候品質評價,通過對茶葉生長周期內光照、降水、溫度等關鍵氣象因子的量化評估,結合茶葉生化指標檢測,為符合標準的茶葉頒發“氣候品質評價標識”。

這一氣候品質評價機制,讓“好氣候出好茶”有了科學依據,也讓安溪茶葉的生態優勢轉化為實實在在的市場競爭力。市場數據顯示,帶有“氣候品質評價標識”的安溪茶葉,不僅溢價空間顯著提升,市場認可度也更高。

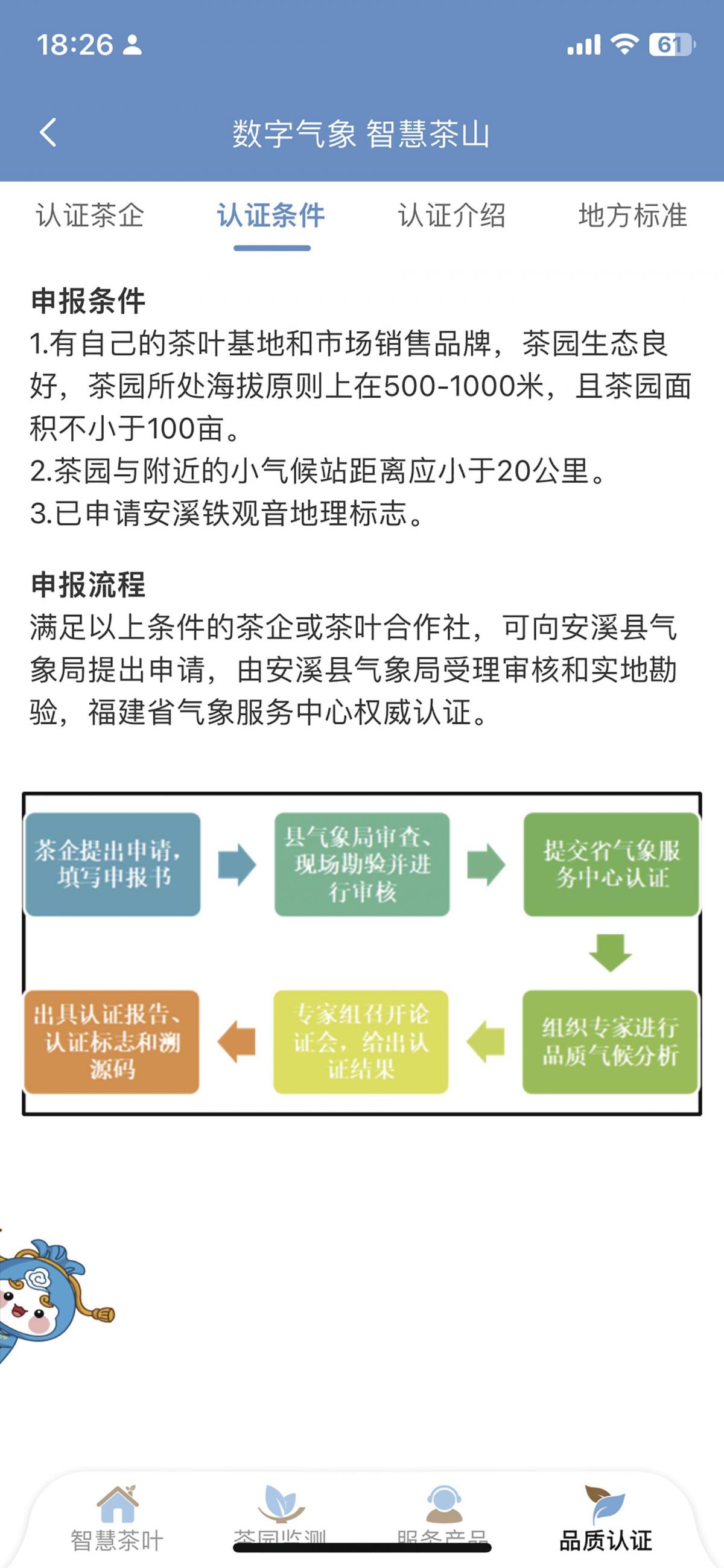

品質認證條件

“有了‘氣候品質標識’,茶葉就像有了‘品質身份證’,消費者買得更放心。”在廣東汕頭做茶葉銷售的余先生說,他每年都會優先采購帶“氣候品質”標簽的茶葉,“帶標識的茶葉,顧客復購率能保持在60%以上,高端茶銷量比普通茶葉高出10%-20%。”

“好氣候才能出好茶,這份評價讓生態優勢‘看得見、摸得著’。”縣氣象局局長連志萍介紹,近三年來,安溪縣已為61家茶企開展84批次評價,這些帶有“氣候身份證”的茶葉,深受愛茶人士青睞。劉金龍也笑著說,“今年秋茶還沒開始采,就有茶商主動聯系,就是看上氣候認證的‘金字招牌’。”

“氣象服務不是‘發發預警’,更要做茶產業發展的‘智囊團’。”連志萍表示,未來將進一步緊扣茶業發展需求,通過深化科研業務融合、定制個性化氣象服務、加強多部門協作等舉措,持續推動氣象科技與茶產業深度融合,讓“風云可測”真正成為安溪茶產業高質量發展的“助推器”。(融媒體記者 黃梁山)

- 相關閱讀:

-

抓創新提效能 強服務促發展 晉江市領導調研開發區高質量發展工作2025-09-23桃生預制菜產業研發生產基地加速推進2025-09-23晉江文創花燈亮相中國文旅產業博覽會2025-09-18

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 今天臺風路徑實時發布系統 21號臺風“麥德姆”最新消

2025-10-03 09:18 - “殺戮延續或殖民占領”——美國方案留給加沙艱難選擇

2025-10-03 09:15 - 國慶中秋假期首日我國交通出行人數超3.3億人次

2025-10-03 09:11 - 嚴查欺詐騙保!國家醫保局開展“百日行動”

2025-10-03 09:11 - 美媒:美將為烏遠程襲擊俄能源設施提供情報

2025-10-03 09:11 - 匈牙利與法國簽署長期液化天然氣供應合同

2025-10-03 09:11 - 兩部門聯合印發指南推動鄉村語言文字工作高質量發展

2025-10-03 09:11

- 今天臺風路徑實時發布系統 21號臺風“麥德姆”最新消

- 猜你喜歡:

-

泉州愛爾眼視光多學科聯合診療(MDT)破解復雜眼疾2025-09-19石獅市委主要領導帶隊以“四不兩直”方式檢查人居環境工作2025-09-26永春福鼎聯村“黨建+”鄰里中心:以紅色初心繪就強村富民新圖景2025-09-29

-

評論(知天而作 智慧氣象賦能茶產業高質量發展)已有0條評論