驚艷!漳浦這項“非遺”技藝剪出中秋儀式感!

一張紅紙,一把剪刀,一雙巧手。方寸之間,翻飛出節日的喜悅與闔家團圓的溫暖,更折射出家國同心的深情。今天,我們一起走近漳浦剪紙,感受非遺傳統文化的獨特魅力。

唐宋以來,剪紙便在漳浦民間盛行。在傳承北方剪紙的基礎上,漳浦剪紙獨創排剪、長排剪等技藝,在構圖、風格等方面展現出與眾不同的特性。2010年,漳浦剪紙作為“中國剪紙”的子項,被聯合國教科文組織認定為世界非物質文化遺產。

今年中秋,當我們握住這把傳承千年的剪刀時,剪出的每一道線條都在訴說著團圓的故事。陳巧華用自己擅長的剪紙,把中秋的團圓和家國的和美聯系起來。

陳巧華漳浦縣剪紙協會監事長

今年我創作了兩幅中秋主題的剪紙作品,作品采用外方內圓的構圖,方形代表著安穩,圓形象征圓滿,呼應著中秋團圓的意境。四個角用月餅和纏枝花紋裝飾,既增強了畫面的儀式感,又暗含著生生不息的吉祥寓意。

作品《闔院賞月合家歡》帶我們走進一個溫暖的中式庭院。月光透過紙上的鏤空灑落,家人的剪影舉杯相慶,這一刻,剪紙不再是平面的藝術,而是一個可以走進去的團圓夢境。另一幅作品《秋宵博餅慶團圓》則讓閩南特有的中秋習俗在紙上“活”了起來,骰子落碗的清脆聲仿佛就在耳邊回響。

無論時代如何發展,團圓與溫情始終是中國人民心中最珍貴的東西。希望這兩幅剪紙作品,能讓大家在中秋之夜,多一份對家人的思念,也多一份對祖國的祝福。

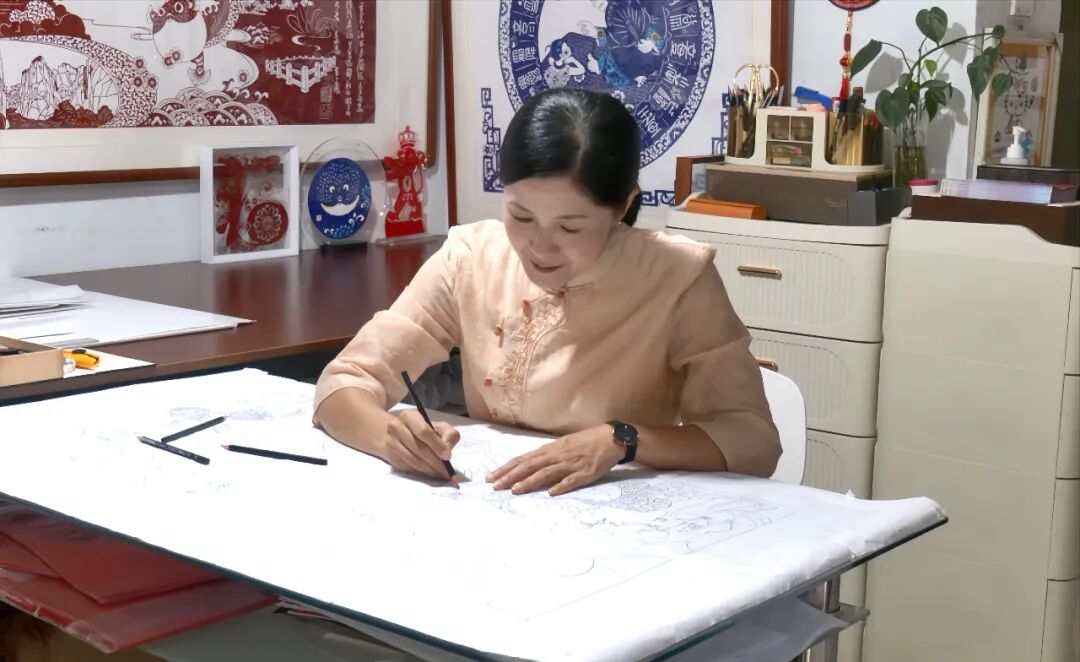

非遺傳承人盧淑蓉則將她的童年團圓圖景濃縮在作品《中秋》中。燕尾檐下,家人圍坐一堂,分食瓜果月餅、閑話家常。這是盧淑蓉的童年回憶,更是閩南人在成長中共有的溫馨場景。而在國慶主題作品《燈火映萬家》中,她從“家是最小國,國是千萬家”的關系著手,以三個溫馨的日常畫面,展現出家國一體的深情。

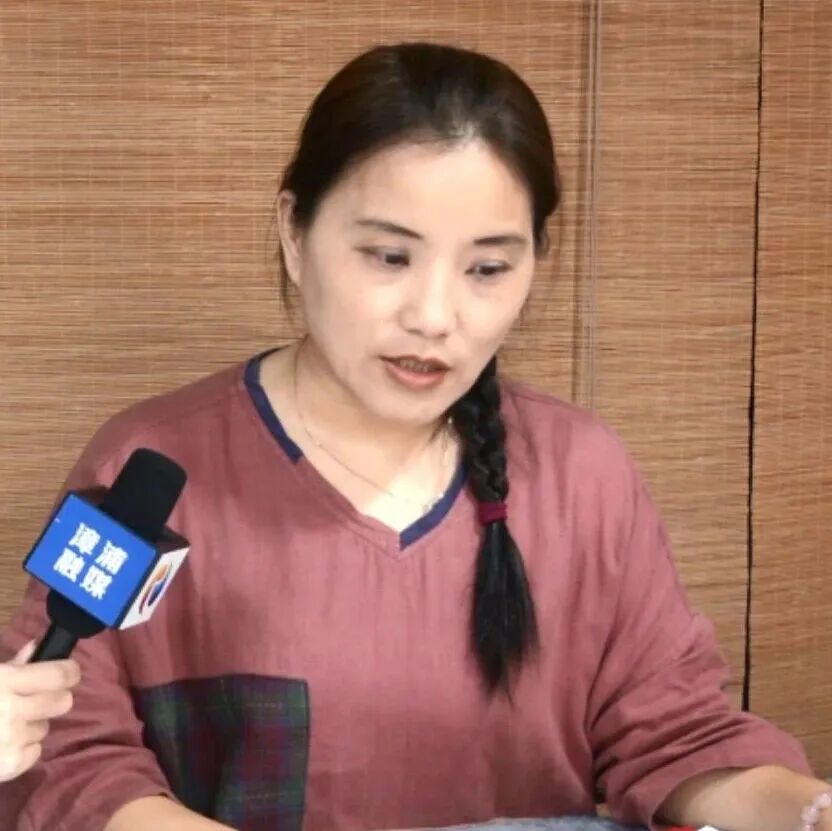

盧淑蓉漳浦剪紙省級非物質文化遺產傳承人

其實在這之前,每當國慶節的時候,我們一般都會創作一些喜迎國慶的作品,大多數展現的都是一些載歌載舞的畫面。但是今年我思考著,要在創作的畫面上做進一步的提升,覺得祖國的繁榮昌盛其實就是萬家燈火。所以我就創作了《燈火映萬家》這幅作品。有三個特別感人的畫面,每一扇窗戶里透出的溫馨畫面,就是《燈火映萬家》最暖心的畫面。

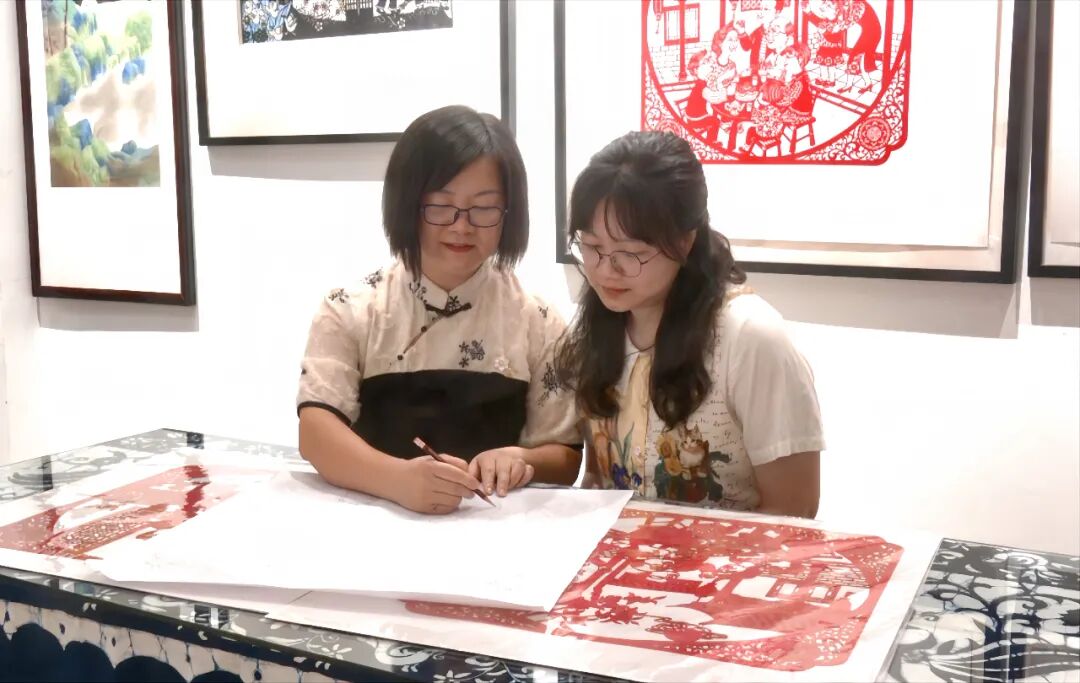

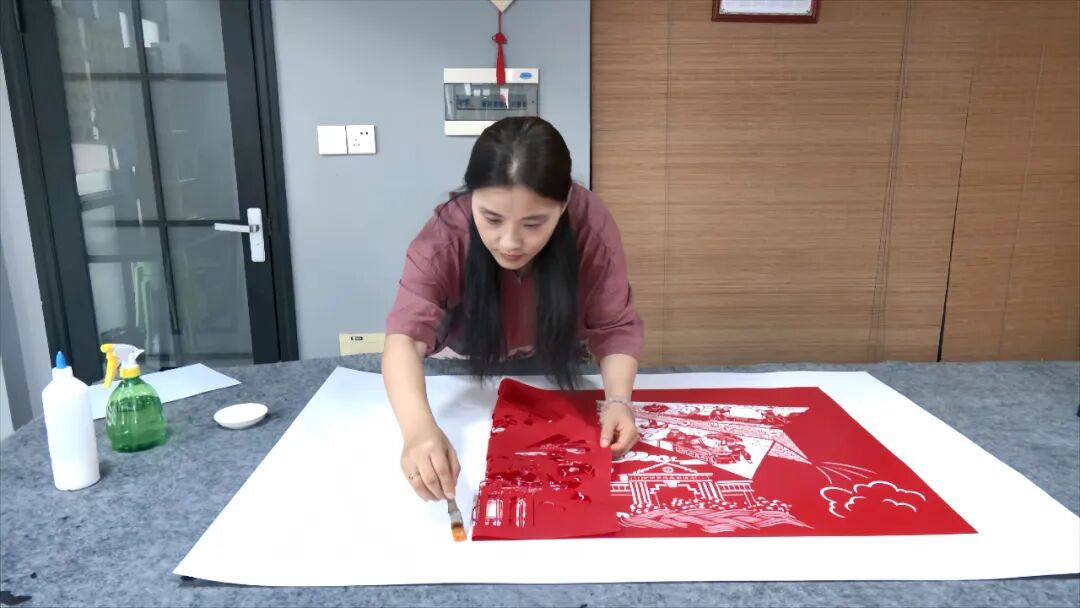

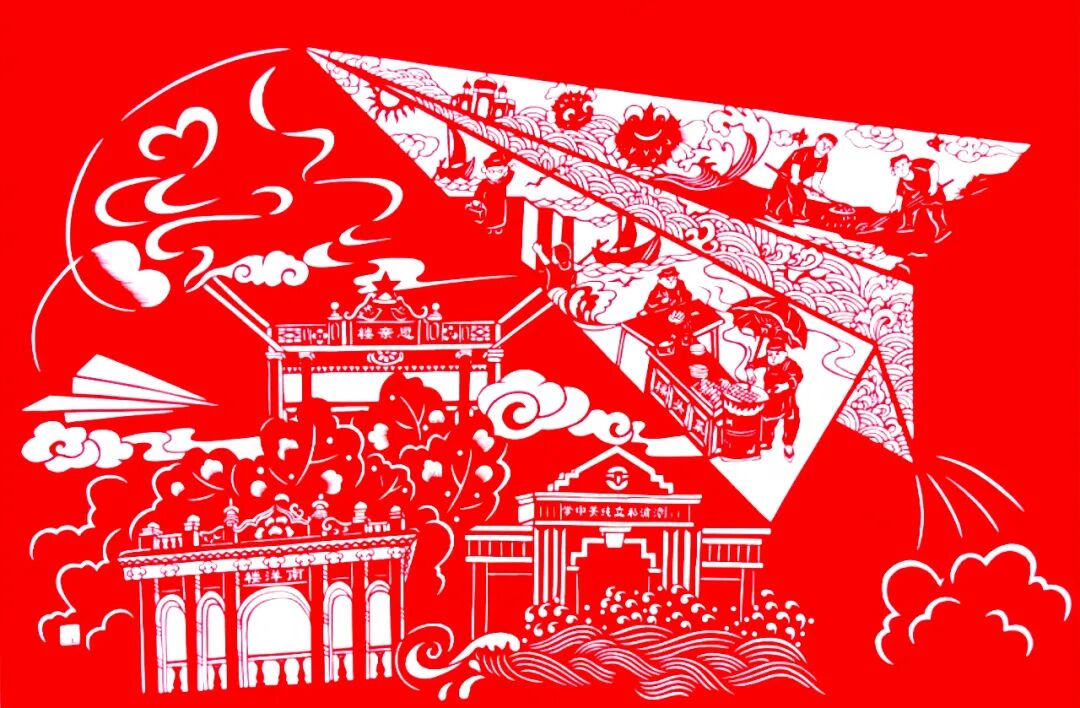

團圓,是盧淑蓉作品中一對對璧人的甜蜜、一個小家的團聚,也是一個時代一群人的心愿與無限努力。而陳敏蓉創作的《往•歸》,以僑文化脈絡為載體,作品運用排剪等漳浦剪紙特色技藝,融入大量閩南元素。

陳敏蓉漳浦縣剪紙協會秘書長

剪制這個作品的時候,我是以陰剪為主,陽剪為輔。在樹的這部分融入了一些排剪的小花朵。因為排剪是我們漳浦剪紙中最具代表性的一個紋理。我們一幅作品創作出來,這么精美,肯定少不了排剪的襯托。在整幅大作品當中,如果我們單純用剪刀來剪排剪,完成后的排剪會比較凌亂。刀刻的話,它屬于平面剪刻,這樣在剪制當中,也保證了排剪的工整。

陳敏蓉將華人華僑遠渡重洋、艱苦創業、回饋家鄉、造福桑梓的家國情懷與無數游子心系家國的赤子之心濃縮在作品中。作品雖無一處團圓畫面,卻處處體現團圓的深意。

每逢佳節倍思親,在中秋的圓月與國慶的盛典之中,更能體會團圓與歸屬的深意。我希望能夠用手中的剪刀記錄時代的脈搏與變遷,用紅紙傳遞家國的溫情和生活的意趣,讓游子的思念與團圓之心與祖國的繁榮在藝術的表達中交織、共鳴。

從闔院賞月到燈火萬家,從童年記憶到家國深情。漳浦剪紙在方寸紅紙間,以獨特的藝術語言承載著漳浦人民的團圓與祝福。一幅幅剪紙作品成為中華兒女心手相連的見證,也讓這一非遺技藝在新時代煥發新的生機。

- 相關閱讀:

-

美國政府“停擺”持續 多重負面影響顯現2025-10-05WTT中國大滿貫賽:國乒獲男、女雙冠軍 孫穎莎、王曼昱會師女單決賽2025-10-05單項冠軍!福建48家企業擬入選2025-10-05

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 全國城鄉低保平均標準較2020年分別增長19.6%和21.3%

2025-10-10 10:39 - 普京談阿塞拜疆客機失事原因 說俄方愿意賠償

2025-10-10 10:39 - 今年5月10日起累計辦理“全國通辦”婚姻登記26.3萬余

2025-10-10 10:34 - 中方就堅持國際法治加強全球治理提出六點主張

2025-10-10 10:23 - 以色列批準加沙停火協議 聯合國將加大人道援助

2025-10-10 10:22 - 美國將派兵“監督”加沙停火協議

2025-10-10 10:17 - 敘利亞北部停火后再次爆發沖突

2025-10-10 10:16

- 全國城鄉低保平均標準較2020年分別增長19.6%和21.3%

- 猜你喜歡:

-

尹錫悅定于26日出庭受審 先前連續10次缺席2025-09-24臺風路徑實時發布系統衛星云圖 21號臺風“麥德姆”登陸時間地點2025-10-04我國糧食主產區秋糧陸續成熟 即將迎來大面積收獲2025-09-28

-

評論(驚艷!漳浦這項“非遺”技藝剪出中秋儀式感!)已有0條評論