王錦泉:一名基層干部的“沖”與“守”

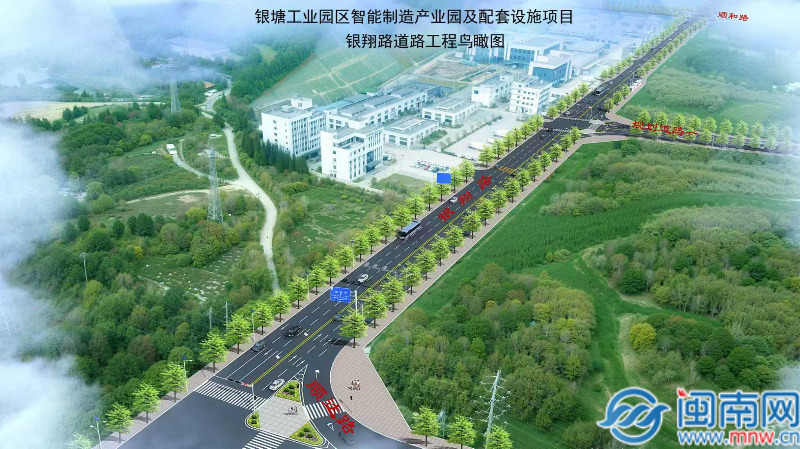

閩南網9月25日訊(通訊員 陳玉師 謝小婷 黃揚達 閩南網記者 張恩培)長泰經濟開發區銀塘園區,銀翔路正常通車已有月余。對于沿線多家企業的負責人來說,這條路意味著“出貨時間從半小時縮短到一分鐘”;對于周邊村民,它是出行時不必再擔心坑坑洼洼的安全與便利。

但對于長泰區規劃建設科負責人王錦泉而言,這條不足一公里的路,是他過去數百個日夜的牽掛。路上每一寸瀝青,都記錄著他的“沖”與“守”。

“沖”:為項目落地,沖出速度和精度

“園區要發展,企業要進出,群眾要出行,路不通,什么都談不上。”王錦泉說道。這條路直接關系到沿線多家企業的運輸和投產效率,也關系到周邊村民的日常通行。這背后是發展所需、更是民心所盼。

而項目之初,兩大難題便擺在眼前:錢從哪里來?地如何批下來?“不到一公里的道路,用地37畝,要投資2500萬元。上級部門有疑慮很正常。”王錦泉回憶道。質疑不能靠空口承諾,只能靠精準的數據和不懈的溝通。那段時間,他成了“奔跑的科長”。他的辦公室桌上,堆滿了各種政策文件和第三方評估報告;他的行程表上,塞滿了往返省市的記錄。在區委和銀塘黨委的堅強支持和統籌協調下,王錦泉帶領科室成員迎難而上。

最難的一次匯報在去年夏天,面對關于投資效益的尖銳提問,他遞上了一組扎實的數據:“這條路上,有六家企業在等路通車。路通之后,預計每年能帶來超過4000萬的稅收,解決700多個就業崗位。這是沿線企業三年內的物流需求增長模型,這是節地評價報告……”這些數字,是他帶領科室成員聯合第三方,一家家企業走訪、一個個數據核實、一遍遍測算推演出來的。最終,2000萬元的專項補助資金成功獲批。他用專業的精度和奔跑的速度,為項目撞開了第一道“關卡”。

“守”:為企業和群眾,守住信任和溫度

土地報批則是另一塊“硬骨頭”,涉及歷史遺留問題和復雜的群眾訴求。王錦泉的“守”,體現在田間地頭。他依托村級黨組織的力量,深入群眾開展工作。在建設過程中,有一戶老伯因對征地紅線不解,情緒激動。王錦泉沒在辦公室打電話解釋,而是直接拉著村干部,走到田埂上,攤開圖紙,一點一點指給老伯看。“阿伯,您看,您的地一點沒少。以后路通了,您種的果子運出去賣,更方便,價錢也能更好。”耐心的溝通化解了誤解,老伯最后提來一壺熱水:“你們也不容易。”

他的“守”,更體現在對企業“雪中送炭”般的守護。沿線企業漳州蘇宜科技有限公司接了個急單,一周內要出幾百噸貨,但門前路段尚未完工。按正常流程,至少需等待一個月。企業老板急得團團轉。王錦泉知道后,沒有因為這是“計劃外”的麻煩而推脫,立即協調施工方,連夜用鋼板和碎石為企業鋪了一條百米長的臨時便道。“沒想到你們連這種小事都為我們考慮到了!”蘇宜科技董事長陸軍事后專門前來道謝,“這條便道鋪的是鋼板,更是給我們鋪了一條‘信任之路’。”

在王錦泉看來,修路是本職,但讓路更好地服務于人,才是目的。正是這份“守”的初心,促成了5家企業提前投產,讓銀翔路的價值超越了交通本身。

路通心通:一條路與一顆心的回響

如今,每次駕車駛過銀翔路,王錦泉的心里都格外踏實自豪。他聽過企業負責人感慨“效率高太多了”,也見過村民飯后在平坦的路邊散步閑聊。這些平凡的景象,是他心中最好的獎賞。回首歷程,土地報批、爭取資金、施工協調,每一個環節都是難關。這條路從圖紙變成現實,每一米都凝聚著團隊與群眾的汗水。他堅信,只要腳下沾滿泥土,心中裝著企業和群眾,工作就能得到理解,難題就能找到答案。

銀翔路已經暢通,但王錦泉的腳步并未停歇。在他的辦公桌上,又有新的項目圖紙鋪開。那條通車的路,是他作為一名基層干部,用“沖”出來的擔當和“守”出來的初心,寫下的一份無聲卻有力的答卷。

- 相關閱讀:

-

喜報!漳州聯通在全省“數據要素×”大賽斬獲佳績2025-09-24薌城區市場監督管理局開展中秋食品安全專項監督抽檢2025-09-24薌城區多部門共同開展“緬懷李林英烈,傳承英雄精神”專題展覽活動2025-09-24

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 第138屆廣交會將于10月15日至11月4日在廣州舉辦

2025-10-10 16:56 - 交通運輸部:對美船舶收取船舶特別港務費

2025-10-10 15:56 - 全面兜底!“十四五”期間我國民生保障網更加密實

2025-10-10 15:52 - 泰國孕婦墜崖案受害人離婚案宣判

2025-10-10 15:38 - 國家文物局明確:嚴禁翻新古代壁畫和彩塑

2025-10-10 15:16 - 網信、公安重點整治AI造假、挑動負面情緒等亂象

2025-10-10 15:16 - “十四五”期間我國完成特殊困難老年人家庭適老化改造

2025-10-10 12:00

- 第138屆廣交會將于10月15日至11月4日在廣州舉辦

- 猜你喜歡:

-

泰國新一屆內閣宣誓就職2025-09-25武網綜合:薩巴倫卡逆轉晉級 張帥鏖戰告捷2025-10-09一批新國標落地 涉及家電、交通、養老服務等2025-10-10

-

評論(王錦泉:一名基層干部的“沖”與“守”)已有0條評論