山海浩氣 八閩薪火|高校內遷救亡興學

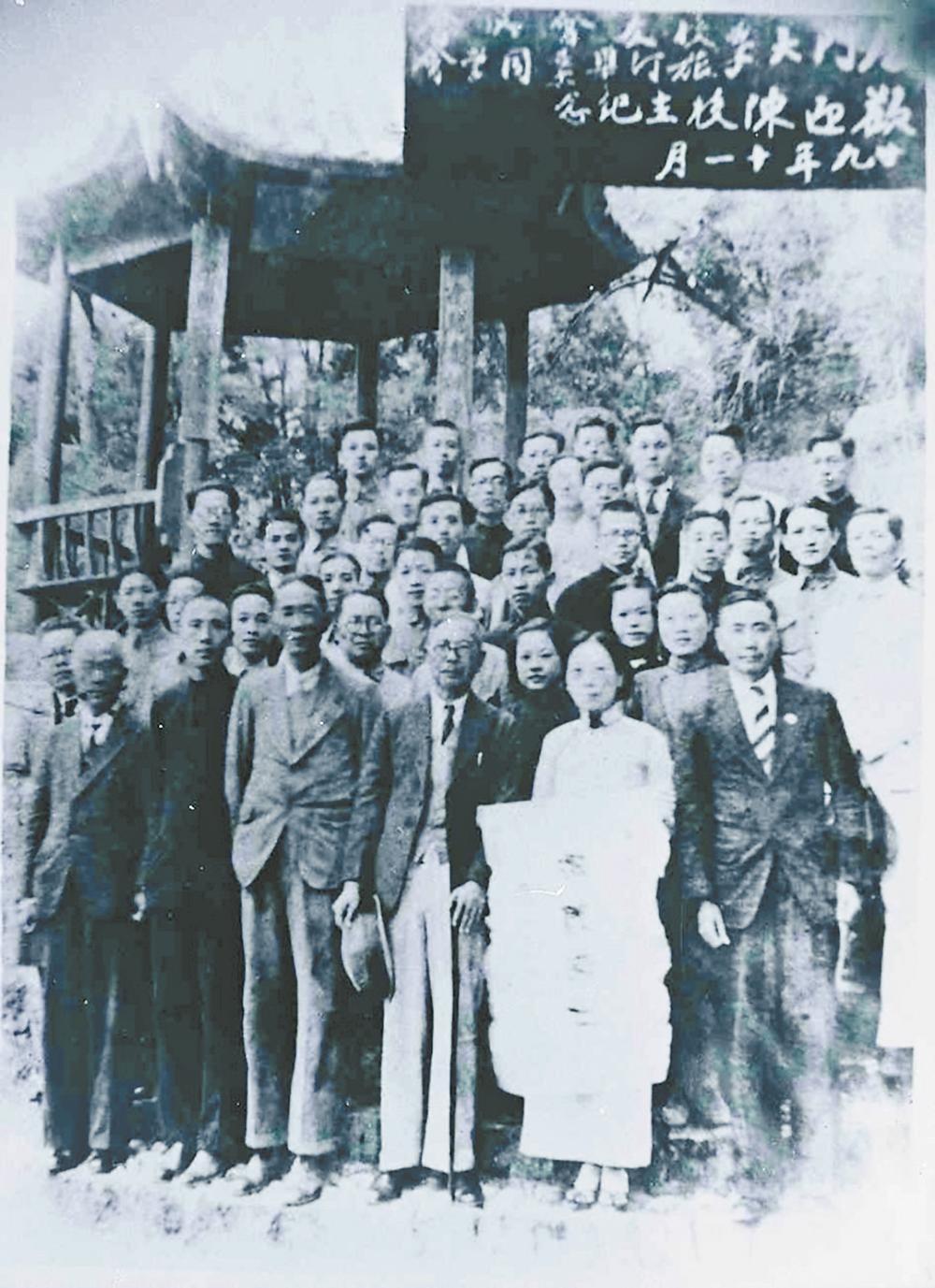

陳嘉庚(前中)在長汀與廈大師生合影。

長汀各界贈予廈大的牌匾“南方之強”

廈大校長薩本棟在被炸毀的校舍前。

抗戰全面爆發后,為存續文脈,福建沿海的大中學校紛紛轉移,開啟了一場轟轟烈烈的“教育大遷徙”。

其中,廈門大學內遷長汀辦學8年。在汀期間,廈大師生秉承愛國主義傳統,以文字筆墨為槍,通過演講、演劇、辦報等形式宣傳抗日救亡思想,激發民眾抗戰熱情,掀起長汀抗日救亡運動高潮,書寫了教育救國的壯麗篇章,成為校地攜手堅守文化教育陣地的豐碑。

廈門集美學校的遷徙同樣充滿艱辛,學校搬遷至大田開辟第二集美學村,面對日寇飛機不時的掃射和轟炸,師生們創造性地將課堂搬進了森林中。福建協和大學搬遷至邵武,提倡為農村、為社會服務。私立華南女子文理學院則內遷至南平。

烽火點燃了知識分子熾熱的愛國情懷,也創造了戰時福建高等教育高質量辦學的奇跡。在1940年和1941年的全國學業競賽中,廈大學子連續兩屆蟬聯第一,受到全國通令嘉獎。在沙縣辦學期間,福建省立醫學院培養了4個醫學本科班共102名畢業生,為抗戰輸送了急需的醫療人才……

抗戰期間,福建從4所私立大學不足1000名學生發展至11所高等學校共3757名學生,接受高等教育的人口比例在全國名列前茅,為推動抗日救亡運動、繁榮東南文化、振興福建教育寫下了輝煌的一頁。

原標題:山海浩氣 八閩薪火|高校內遷救亡興學

責任編輯:方迪

- 相關閱讀:

-

七夕“小文明”匯聚城市“大溫暖” ——從鼓樓民俗活動看社區治理新篇2025-08-29莆田市警方打掉一“黃金跑分”團伙 查獲250余克黃金2025-08-28羅源縣:傳承七夕文化 涵養文明新風2025-08-29

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 特朗普稱以色列同意“初步撤軍線”

2025-10-05 11:30 - 以色列與哈馬斯代表團將在埃及舉行會談

2025-10-05 11:30 - 美國政府“停擺”持續 多重負面影響顯現

2025-10-05 11:30 - 臺風路徑實時發布系統衛星云圖 21號臺風“麥德姆”登

2025-10-04 20:22 - 禮頌盛世 共譜華章——全國舉辦多彩文化活動歡度2025

2025-10-04 11:01 - 各地交通運輸部門出招,讓假期出行“電力”更足

2025-10-04 10:58 - 哈馬斯回應美國“20點計劃” 特朗普:立即停止轟炸

2025-10-04 10:57

- 特朗普稱以色列同意“初步撤軍線”

- 猜你喜歡:

-

福州天氣逐漸好轉 下周高溫可能卷土重來2025-09-25平潭推進出租汽車駕駛員從業資格許可“一件事”改革2025-09-26主賓國(印尼)電影活動啟動2025-09-24

-

評論(山海浩氣 八閩薪火|高校內遷救亡興學)已有0條評論