山海浩氣 八閩薪火|抗戰文化熠熠生輝

永安吉山村羊棗居住舊址 本報記者 游慶輝 通訊員 魏興谷 攝

永安吉山村抗戰文化出版紀念園“星光大道”成為打卡地標。 本報記者 游慶輝 通訊員 魏興谷 攝

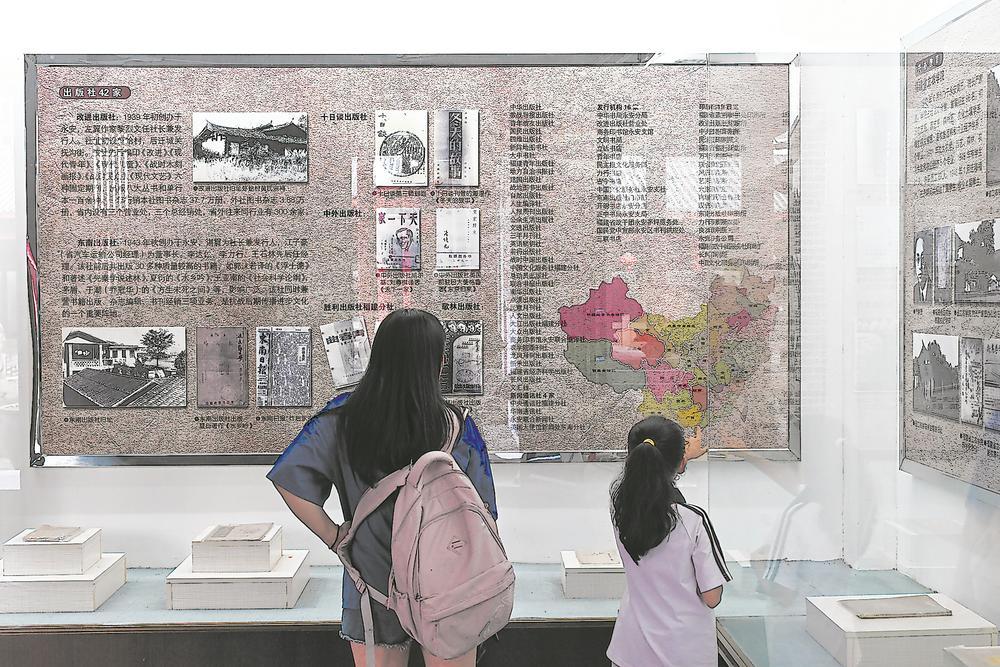

在永安博物館,人們參觀抗戰時期永安的歷史畫面。本報記者 游慶輝 通訊員 魏興谷 攝

1938年5月,國難當頭、民族危亡之際,永安成為戰時福建省會,長達7年半之久,隨遷而來的機關、學校、團體機構達100多個。

在中國共產黨倡導的抗日民族統一戰線的旗幟下,一大批著名作家、愛國進步人士、熱血青年和一些身份隱蔽的共產黨員云集永安,組成一支頗具規模的文化大軍。他們以筆墨為槍、以音符為刃,開展了聲勢浩大的抗日救亡活動。永安由此與抗戰時期國統區的文化中心重慶、桂林齊名。

炮火下的小城因人文薈萃而迸發出強大的力量,其抗戰文化活動涉及政治、經濟、軍事、文學、藝術、新聞、出版等領域,涌現了改進出版社、東南出版社等39家出版社、19家印刷廠、15家書店。出版物之多、作者陣容之大、作品戰斗力之強、思想斗爭之激烈、影響區域之廣,蔚為大觀。學術界曾用“五城”來概括戰時的永安——“宣言發布之城”“新聞出版之城”“戲劇音樂之城”“烽火教育之城”“光復臺灣之城”。

中共黨史專家、中央黨史研究室原副主任石仲泉將永安譽為“中國東南抗戰文化的一面旗幟”。

原標題:山海浩氣 八閩薪火|抗戰文化熠熠生輝

責任編輯:方迪

- 相關閱讀:

-

七夕“小文明”匯聚城市“大溫暖” ——從鼓樓民俗活動看社區治理新篇2025-08-29莆田市警方打掉一“黃金跑分”團伙 查獲250余克黃金2025-08-28羅源縣:傳承七夕文化 涵養文明新風2025-08-29

- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門

-

- 禮頌盛世 共譜華章——全國舉辦多彩文化活動歡度2025

2025-10-04 11:01 - 各地交通運輸部門出招,讓假期出行“電力”更足

2025-10-04 10:58 - 哈馬斯回應美國“20點計劃” 特朗普:立即停止轟炸

2025-10-04 10:57 - 創紀錄!“蛟龍”號在北極成功完成10余次載人深潛

2025-10-04 10:54 - 臨時撥款法案在參院再度受阻 美政府“停擺”將繼續

2025-10-04 10:54 - “十四五”期間我國農業發展方式全面綠色轉型取得積極

2025-10-04 10:53 - 國務院安委辦部署開展廢棄礦洞排查封堵整治和嚴厲打擊

2025-10-04 10:51

- 禮頌盛世 共譜華章——全國舉辦多彩文化活動歡度2025

- 猜你喜歡:

-

趙龍在福州專題調研汽車產業發展2025-09-18莆田市領導接待來訪群眾2025-09-17平潭各渡口碼頭恢復航班運行2025-09-24

-

評論(山海浩氣 八閩薪火|抗戰文化熠熠生輝)已有0條評論